Il neomudéjar, uno stile spagnolo

Nel 1859 l'archeologo José Amador de los Ríos, nel suo discorso di insediamento presso la Real Accademia delle Belle Arti di San Fernando, utilizzò per la prima volta il concetto di “stile mudéjar” per riferirsi alle chiese e ai palazzi cristiani realizzati con tecniche e repertori decorativi che ricordano quelli dell'architettura ispano-musulmana (rivestimenti piastrellati, stucchi, archi a ferro di cavallo…). Da allora, vari intellettuali come Marcelino Menéndez Pelayo, lo hanno considerato l'unico stile specificamente spagnolo di cui possiamo sentirci orgogliosi, in quanto sintesi di tutte i linguaggi che hanno coesistito nella penisola iberica dalla fine del Medioevo, poiché si è subito notato che lo stile mudéjar si è mescolato con lo stile romanico, gotico e rinascimentale. Di Ignacio Vleming.

Prima di passare in rassegna queste grandi opere del XIX e XX secolo, è essenziale fare un elenco delle caratteristiche tipiche dello stile mudéjar. Per illustrarle possiamo prendere come riferimento le chiese di San Nicolás (XII-XV secolo) e di San Pedro el Viejo (XIV secolo) e il Palacio de los Lujanes (XV secolo), in Plaza de la Villa, oppure alcuni elementi architettonici, come archi, volte e porte, conservati ed esposti presso il Museo Archeologico Nazionale. Possiamo anche visitare l'auditorium e la cappella dell'Università di Alcalá de Henares, le sinagoghe di Santa María la Blanca e del Tránsito di Toledo, il Monastero di San Antonio El Real e l’Alcázar di Segovia.

San Pedro el Viejo. Porta mudéjar del MAN. San Nicolás. Foto di Álvaro López del Cerro.

1- Prevale l'impiego di materiali morbidi (mattoni, ceramica, stucco e piastrelle) rispetto a quelli duri (pietra, ferro, cemento).

2- Con il mattone a vista si realizzano complessi giochi decorativi che rivestono intere superfici con motivi geometrici regolari.

3- Quando i mattoni si alternano alla muratura (pietra irregolare) si parla del aparejo toledano (apparecchiatura muraria tipica di Toledo).

4- Gli interni sono coperti con volte a crociera o con soffitti a cassettoni in legno come quello della chiesa di San Nicolás.

5- È estremamente diffuso l’utilizzo della ceramica e dei suoi colori vivaci.

6- Si ricorre all’uso di archi a ferro di cavallo, polilobati, ogivali, rialzati e a tutto sesto.

7- Nonostante le numerose caratteristiche stilistiche di origine ispano-musulmana, gli edifici riproducono schemi tipici della tradizione cristiana: facciate simmetriche, cortili e piante a croce nelle chiese.

Gabinetto arabo del Palacio de Aranjuez, 1847-1851. Decorato da Rafael Conteras.

Sebbene esistano numerose testimonianze di alhambrismo a Madrid già negli anni Quaranta del secolo scorso, come il Gabinetto Arabo del Palacio Real di Aranjuez realizzato dall'artigiano Rafael Contreras, non possiamo ancora parlare di uno stile specificamente spagnolo, ma piuttosto del revival dello stile moresco che si era diffuso in tutta Europa e con il quale erano stati decorati numerosi spazi ricreativi, tra cui casinò, teatri, bagni pubblici e sinagoghe.

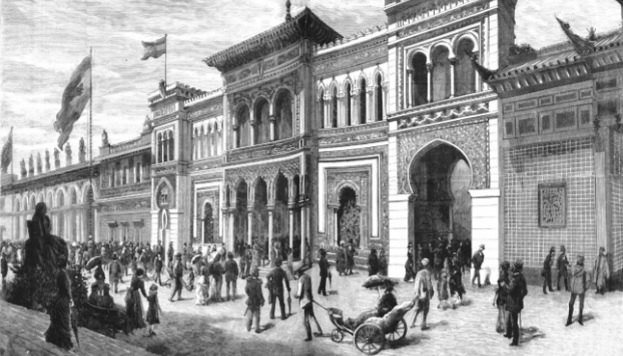

Fu con la costruzione del padiglione spagnolo all'Esposizione Universale di Parigi del 1878 che l'architettura neomudéjar viene associata alle caratteristiche distintive del paese. La sua facciata combinava elementi del Patio dei Leoni dell’Alhambra, ma anche di importanti edifici cristiani come i Reales Alcázares di Siviglia, la Puerta del Sol di Toledo e la cattedrale di Tarragona. Attualmente si conservano solo alcune fotografie e stampe dell’epoca. Il suo architetto, Agustín Ortiz Villajos, si occupò del Teatro María Guerrero di Madrid, un edificio eclettico inaugurato nel 1885. Allo stesso modo potremmo includere il muro maestro del Frontón Beti Jai, costruito nel 1894 da Joaquín Rucoba e recentemente restaurato. Sono purtroppo scomparse alcune opere, tra cui l’originario Circo Price (1880) in Plaza del Rey e il Teatro de los Jardines del Buen Retiro (1880).

Platea del Teatro María Guerrero, coperta da un soffitto a cassettoni neomudéjar. Opera di Agustín Ortiz Villajos.

Ed è scomparsa anche la Plaza de Toros di Goya, che dal 1874 si trovava nello stesso luogo in cui oggi sorge il WiZink Center ed era la seconda arena realizzata a Madrid. Opera di Lorenzo Álvarez Capa ed Emilio Rodríguez Ayuso, funse da modello per molte altre arene in Spagna, come la stessa Plaza de las Ventas, con cui José Espelius la sostituì nel 1929. Negli oltre cinquant'anni intercorsi tra la costruzione delle due arene si sviluppa la maggior parte dell'architettura neomudéjar, che in seguito lascerà spazio a linguaggi più contemporanei, come l'art déco e il razionalismo degli anni Trenta, o ad altri stili storicisti, tra cui il neoherreriano affermatosi dopo la Guerra Civile.

Arena Las Ventas, 1929. Opera di José Espelius. Foto di Álvaro López del Cerro.

Sono opera di Emilio Rodríguez Ayuso anche le Escuelas Aguirre in Calle de Alcalá, l'attuale sede della Casa Árabe. Il raffinato lavoro ornamentale della facciata e della torre, che potrebbe ricordare quelle di Teruel, nascondeva un interessante insieme di spazi assolutamente innovativi al momento della sua inaugurazione nel 1886.

Era molto frequente il ricorso all'architettura neomudéjar nella costruzione di orfanotrofi, conventi, istituti educativi e opere pie. Sono degni di nota il Seminario Conciliare di Madrid (1906), il Colegio de San Diego y San Nicolás (1906), il Colegio de Areneros (1910), oggi Università Pontificia di Comillas, e il Colegio de Nuestra Señora de las Delicias (1913).

Colegio de San Diego y San Vicente, 1906. Opera di Juan Bautista Lázaro de Diego. Foto di Álvaro López del Cerro.

In quegli stessi anni furono costruite anche le chiese di San Fermín (1890), di Santa Cruz (1902) e della Buena Dicha (1917), che all’interno presenta un'interessante volta a crociera con lucernario. Quest'ultima è opera di Francisco García Nava, lo stesso architetto che ha costruito la cappella e il portico del Cimitero dell’Almudena, inaugurato nel 1925 e che combina elementi neomudéjares e modernisti.

Questa combinazione si può ravvisare anche nelle opere di Julián Marín, sia nella Casa de las Bolas (1895) in Calle Alcalá, sia nel complesso di villette unifamiliari Madrid Moderno (1890-1906), ispirato alle idee dell'architetto Mariano Belmás Estrada, che cercava di promuovere l'edilizia economica e igienica per le classi popolari. Gli esempi più puri dell’architettura residenziale neomudéjar sono però da ricercare nell’antico hotel di Don Guillermo de Osma (1893), attuale sede dell'Instituto Valencia de Don Juan e nella Casa di Don Francisco Mestre (1917) in Calle Romero Robledo, 17.

Madrid Moderno e Casa de las bolas, 1895. Opera di Julián Marín. Foto di Álvaro López del Cerro.

All'inizio del XX secolo il neomudéjar divenne lo stile che meglio si adattava all'architettura industriale, tra l'altro perché aveva fatto di necessità virtù rivendicando la bellezza del mattone a vista e le sue enormi possibilità pratiche e decorative. A tale riguardo è opportuno ricordare il Deposito elevato di Chamberí (1912), La fabbrica di birra “El Águila” (1914), che attualmente è la Biblioteca Regionale Joaquín Leguina, le vecchie officine di apprendistato ferroviario che occupano il centro culturale “La neomudejar”, con la sua modernissima copertura a dente di sega, e il Matadero di Madrid (1925), per il quale Luis Bellido costruì numerosi padiglioni e un centro amministrativo (Casa del Reloj) in quello che oggi è il più grande complesso esistente di questo stile architettonico.

Matadero Madrid, 1925. Opera di Luis Bellido. Foto di Álvaro López del Cerro.

L'architettura neomudéjar ha rappresentato un’ulteriore testimonianza di come il XIX secolo abbia recuperato ogni singolo stile artistico del passato in una ricerca a volte schizoide della propria personalità. Mentre la politica è stata contraddistinta per cento anni dal passaggio, a volte violento e traumatico, dal vecchio al nuovo regime, l'arte era impegnata a individuare un linguaggio diverso per il mondo che stava nascendo. Benché non sia stato troppo facile e considerando che dietro il prefisso “neo” a volte si nascondeva una profonda mancanza di creatività, alcuni degli edifici che fanno parte di questo elenco sono comunque molto innovativi dal punto di vista della struttura e meritano un'attenzione particolare. Ci auguriamo che questo post sia stato utile proprio in questa ottica.

Seminario Conciliare di Madrid, 1906. Opera di Miguel di Olabarría Zuaxabar e Ricardo García Guereta. Foto di Álvaro López del Cerro.