Architecture néo-mudéjare, un style espagnol

En 1859, l'archéologue José Amador de los Ríos, dans son discours d’entrée à l’Académie royale des beaux-arts de San Fernando, a évoqué pour la première fois la notion de « style mudéjar » pour désigner les églises et les palais chrétiens réalisés avec des techniques et des registres décoratifs rappelant ceux de l'architecture hispano-musulmane (carrelage, plâtre, arcs en fer à cheval, etc.). Depuis lors, des intellectuels tels que Marcelino Menéndez Pelayo l'ont considéré comme le seul style spécifiquement espagnol dont nous pouvons nous enorgueillir, car il est la synthèse de tous les langages ayant coexisté sur la péninsule depuis la fin du Moyen-Âge : il fut en effet immédiatement constaté que le style mudéjar se mêlait aux styles roman, gothique et Renaissance. La recherche constante d'un art national a conduit à la construction d'arènes, de gares, d'écoles, d'usines et de logements entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, que nous considérons aujourd'hui comme des exemples d'architecture néo-mudéjare.

Avant de parler de ces grandes œuvres des XIXe et XXe siècles, il est indispensable de dresser la liste des caractéristiques propres au style mudéjar. Pour les illustrer, nous pouvons prendre comme références les églises San Nicolás (XIIe-XVe siècles) et San Pedro el Viejo (XIVe siècle) ainsi que le Palais des Lujanes (XVe siècle), sur la Plaza de la Villa, ou encore quelques éléments architecturaux comme les arcs, les voûtes et les portes conservés et exposés au Musée Archéologique National. Nous pouvons même aller visiter le grand amphithéâtre et la chapelle de l’université d’Alcalá de Henares, les synagogues Santa María la Blanca et el Tránsito de Tolède, ou encore le monastère de San Antonio El Real et l’alcazar de Ségovie.

1- L’utilisation de matériaux tendres prédomine (brique, céramique, stuc et azulejo) par rapport à celle des matériaux durs (pierre, fer, ciment).

2- Les briques apparentes créent des jeux décoratifs complexes qui couvrent des surfaces entières avec des motifs géométriques réguliers.

3- Lorsque la brique alterne avec la maçonnerie (pierre irrégulière), on parle de maçonnerie tolédane.

4- Dans les intérieurs, des croisées d’ogives alternent avec des plafonds à caissons en bois, comme dans l’église San Nicolás.

5- La céramique – avec ses couleurs vives – joue un rôle de premier ordre.

6- Il y a une alternance d’arcs en fer à cheval, polylobés, ogivaux, surhaussés et en plein cintre.

7- Malgré les nombreuses caractéristiques stylistiques d’origine hispano-musulmane, les édifices reproduisent les schémas propres à la tradition chrétienne : des façades symétriques, des patios et des empreintes au sol en croix latine dans les églises.

Si l’on trouvait déjà dans les années 1940 de nombreux exemples d’alhambrismo à Madrid, comme le cabinet arabe du Palais royal d’Aranjuez, œuvre de l’artisan Rafael Contreras, nous ne pouvons néanmoins pas encore parler d’un style proprement national, mais plutôt du style néo-mauresque qui s’était étendu dans toute l’Europe et avec lequel ont été décorés de nombreux espaces de loisirs, notamment des casinos et des théâtres, ainsi que des bains publics et des synagogues.

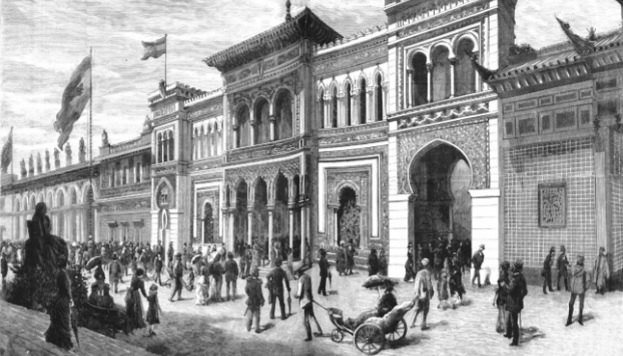

C’est avec la construction du pavillon d’Espagne lors de l’Exposition universelle de Paris de 1878 que l’architecture néo-mudéjare a été associée à la particularité du pays. Sa façade combine des éléments du Patio de los Leones de l’Alhambra mais aussi des éléments d’autres édifices chrétiens importants comme l’alcazar de Séville, la Puerta del Sol de Tolède et la cathédrale de Tarragone. Il n’en reste aujourd’hui que quelques photographies et gravures. Également œuvre de son architecte, Agustín Ortiz Villajos, nous avons à Madrid le Teatro María Guerrero, un édifice éclectique inauguré en 1885 dont l’intérieur présente certains éléments propres à l’architecture néo-mudéjare, comme le plafond à caissons au-dessus du parterre. Nous pourrions également citer le mur postérieur du fronton Beti Jai, construit en 1894 par Joaquín Rucoba et récemment restauré, parmi les exemples de cette architecture naissante, très courante dans les bâtiments destinés aux spectacles pendant le dernier quart du XIXe siècle. Malheureusement, certaines œuvres comme le premier Circo Price (1880) de la Plaza del Rey ou le Teatro de los Jardines del Buen Retiro (1880) ont disparu.

L’Arène de Goya a elle aussi disparu. Depuis 1874, elle se trouvait à l’endroit où se dresse aujourd’hui le WiZink Center, et représentait la deuxième arène de Madrid. Conçue par Lorenzo Álvarez Capa et Emilio Rodríguez Ayuso, elle a servi de modèle pour de nombreuses autres arènes d’Espagne, comme la Plaza de las Ventas, par laquelle José Espelius l’a remplacée en 1929. Durant les plus de cinquante ans qui ont couvert la construction de plusieurs arènes s’inscrit la plus grande partie de l’architecture néo-mudéjare, qui a ensuite laissé place à des langages plus contemporains comme l’Art déco et le rationalisme dans les années 30, ou à d’autres styles historicistes comme le style néo-herrérien, ultérieur à la guerre civile.

Les Escuelas Aguirre, situées dans la rue Alcalá, siège actuel de la Casa Árabe, sont aussi l’œuvre d’Emilio Rodríguez Ayuso. Le travail ornemental délicat de la façade et de la tour, qui pourrait nous rappeler celles de Teruel, cachait un ensemble intéressant d’espaces pionniers lors de leur inauguration en 1886. Il s’agissait d’un gymnase, d’une bibliothèque, d’un musée, d’un patio, d’une salle de musique et d’un observatoire météorologique, ce qui était totalement novateur à l’époque.

L’architecture néo-mudéjare était très souvent utilisée pour la construction d’orphelinats, de couvents ou d’institutions éducatives et religieuses. Il nous en reste tellement d’exemples qu’il est impossible de tous les énumérer, mais certains sont remarquables de par leurs dimensions et leur emplacement, comme le Seminario Conciliar de Madrid (1906), le Colegio de San Diego y San Nicolás (1906), le Colegio de Areneros (1910), l’actuelle université pontificale de Comillas ou le Colegio de Nuestra Señora de las Delicias (1913).

C’est à la même époque que l’on construisit aussi les églises de San Fermín (1890), de Santa Cruz (1902) et de la Buena Dicha (1917), qui renferme une intéressante croisée d’ogives avec un puits de lumière. Elle est l’œuvre de Francisco García Nava, architecte qui réalisera également la chapelle et le portique du cimetière de La Almudena, inauguré en 1925 et qui combine des éléments néo-mudéjars et modernistes.

Une combinaison que l’on retrouve également dans les œuvres de Julián Marín, aussi bien dans la Casa de las Bolas (1895) de la rue Alcalá, que dans l’ensemble de petits chalets individuels Madrid Moderno (1890-1906), inspiré des idées de l’architecte Mariano Belmás Estrada, qui essaya de promouvoir des logements économiques et sains pour les classes populaires. Mais les exemples les plus purs de l’architecture résidentielle néo-mudéjare sont l’ancien hôtel de Don Guillermo de Osma (1893), siège actuel de l’institut Valencia de Don Juan, et la Casa de Don Francisco Mestre (1917), au numéro 17 de la rue Romero Robledo.

Au début du XXe siècle, le style néo-mudéjar devient le style le plus adapté à l’architecture industrielle, entre autres parce qu’il avait fait de nécessité vertu en revendiquant la beauté de la brique apparente et les possibilités conséquentes qu’elle offrait autant du point de vue pratique que décoratif. Pour illustrer cela, on peut notamment citer le château d’eau de Chamberí (1912), la brasserie El Águila (1914), qui abrite actuellement la bibliothèque régionale Joaquín Leguina, les anciens ateliers d’apprentissage ferroviaire qui occupent le centre culturel « La neomudejar », avec sa toiture très moderne en dents de scie, ou le Matadero de Madrid (1925), pour lequel Luis Bellido a construit de nombreux pavillons et un centre d’administration – la Casa del Reloj – dans ce qui est aujourd’hui l’ensemble le plus important présentant ce style architectural.

L’architecture néo-mudéjare est un exemple de plus de la façon dont le XIXe siècle a récupéré tous les styles artistiques du passé à la recherche, parfois schizoïde, de sa propre personnalité. Tandis que la politique a été marquée durant un siècle par le passage, parfois violent et traumatisant, de l’ancien au nouveau régime, l’art s’est soucié de chercher un langage différent pour le monde qui était en train de naître. Bien que ce ne fut pas très facile et que parfois, derrière le préfixe « néo » se cachait un profond manque de créativité, certains édifices ici présentés sont néanmoins très novateurs du point de vue de la structure et méritent une attention toute particulière, ce pour quoi nous espérons que ce billet a été utile.